スポンサーリンク

奈良の岡寺には、たくさんの花が浮かべられた華の池や、日本最大最古の塑像・如意輪観音坐像など見所いっぱいなんですが。

まだまだ他にも見所があるのです。

【奈良】1300年の歴史を持つ岡寺の本尊・如意輪観音坐像は日本最大最古の塑像

【奈良】1300年の歴史を持つ岡寺の本尊・如意輪観音坐像は日本最大最古の塑像

奈良県明日香村にある別名「花の寺」とも呼ばれる『岡寺』はめちゃめちゃフォトジェニック!なお寺だった

奈良県明日香村にある別名「花の寺」とも呼ばれる『岡寺』はめちゃめちゃフォトジェニック!なお寺だった

本堂前にある龍蓋池の横を通り、その先にある階段を登り奥之院へと向かいます。

境内を流れる川……川?にもたくさんのダリア!

水面を覆い尽くすように流れていく大輪のダリアは圧巻ですね。

さすがフォトジェニックなお寺です。

奥之院へ行く途中にある「瑠璃井」。

めっちゃブレブレでよくわかんない写真になっちゃった。

弘法大師ゆかりの厄除けの湧水。

『大和名所図絵』に、この湧き水を飲んだら厄を逃れることができるというようなことが書かれているそうです。

今でも水が湧き出ているそうですが、現在は飲むことはできなくなってます。

修行中の弘法大師の像。

足元にはお賽銭が置かれてました。

朱塗りの橋を渡った先に、稲荷明神社があります。

橋のたもとにいたお地蔵さんが小さくて丸くてコロンとしてて、かわいかった。

鎮守の稲荷明神社のさらに右奥に、石窟があります。

入り口が低いのでかがんで入ります。

中もそんなに広いわけではないので、順番に入ります。

石窟の中には、弥勒菩薩座像の石像。

石窟の中はひんやりしていて、なんとも厳かな雰囲気でした。

石窟を出て、シャクナゲの道を登ります。

残念ながらシャクナゲはすでに時期が過ぎてしまってました。

義淵僧正廟所。

途中、岡寺の開祖・義淵僧正さんのお墓がありました。

さらにもみじのトンネルを歩いていくと、上から本堂を望むことができる場所があります。

ちょっと後ろのブルーシートが残念。

紅葉の時期はきっとまた、すごく綺麗なんでしょうねぇ。

もみじのトンネルを抜けた先にあるのが「三重宝塔」。

岡寺で一番高台?になるのかな。

眼下には明日香村が一望できます。

「三重宝塔」はもともとは、旧境内地(現在の治田神社境内)に建っていたけれど、文明4年(1472)7月21日の大風により倒壊してしまったそうです。

現在の「三重宝塔」は、昭和59年に『弘法大師千百五十年御遠忌』を契機に復興に着手。昭和61年に実に514年ぶりに再建。

平成6年から扉絵・壁画・琴などの作成に着手して、平成13年に完成したんだそうです。

ちょっとわかりにくいかもしれませんが、軒先に琴が吊るされてるんですよ。

かなり珍しい形ですよね。

あ、普段は残念ながら三重宝塔の扉は閉まってて、扉絵や壁画は見れないんです。

ただ年に一度だけ、毎年10月の第3日曜日の開山忌にはその扉絵・壁画が公開されるそうです。

三重宝塔から本堂の方へと階段を降りた先にあるのが「大師堂」。

こちらの大師堂は昭和の初めに建立されたそうです。

弘法大師を御本尊とするお堂。

左の大きな弘法大師は四国の地を巡り修行していた頃の『修行大師像』。

足元にはたくさんのお賽銭がありました。

足腰の健康を祈願して『修行大師像』の御御足を撫でるとご利益があるらしい。

大きな『修行大師像』の左手、お堂の前には大師さまの幼少期のお姿の『稚児大師像』もあります。

こちらには「ご尊像にお手をふれてご祈念下さい」と案内がありました。

大師堂から本堂の方へと降りてくると、ちょうど鐘楼堂の前にでました。

厄除けの鐘としても知られていて、自由に撞くことができます。

この梵鐘には7つの穴が空いてるんです。

なんでも戦時中に供出のため材質を確認するために開けた穴らしいです。

ただ幸運にも岡寺の梵鐘は供出を逃れることが出来たらしく、そのことからも、難を逃れた、つまりは厄除けの鐘、また、平和を祈る鐘でもあるそうです

ぐるりと一周して本堂に戻ってきました。

なかなか見所いっぱい、そしてインスタ映えポイントもいっぱいなお寺でした。

わりとどこもインスタ映えスポットなんですが、

- 華の池

- 手水舎

これは間違いないインスタ映えスポットですね。

どこから見てもフォトジェニック!

ただ水面にダリアが浮かべられるのはゴールデンウィーク期間だけなんですけどね。

奈良県明日香村にある別名「花の寺」とも呼ばれる『岡寺』はめちゃめちゃフォトジェニック!なお寺だった

奈良県明日香村にある別名「花の寺」とも呼ばれる『岡寺』はめちゃめちゃフォトジェニック!なお寺だった

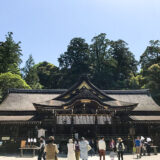

西国三十三所インスタ映えスポットによると、

- 仁王門

- 三重宝塔

- 奥之院石窟

が挙げられています。

たしかに、ここもフォトジェニックですね。

あとは季節によるかもしれませんが、

- シャクナゲの道(4月中旬 ~ 5月上旬)

- もみじのトンネル(11月中旬~12月上旬 )

- 樹齢500年のさつき(5月中旬~5月下旬)

といったところでしょうか。

| 名称 | 岡寺 |

| 宗派 | 真言宗豊山派 |

| 御本尊 | 如意輪観音座像 |

| ご利益 | 厄除け |

| 御朱印 | あり |

| 拝観料 | 大人・大学生…400円 高校生…300円 中学生…200円 小学生以下…無料 |

| 拝観時間 | 8:30~17:00(12月~2月 8:30~16:30) |

| 所在地 | 奈良県高市郡明日香村岡806 |

| TEL | 0744-54-2007 |

| 駐車場 | あり、民営駐車場を利用 |

| アクセス | 近鉄「橿原神宮前駅」東口より奈良交通バス「岡寺前」下車徒歩約10分 |

| URL | https://www.okadera3307.com |

| SNS | Instagram、Twitter |

- 2018年5月に訪問した際の内容です。営業形態、営業時間や定休日が表記と異なる場合がありますので、ご利用の際は必ず事前にご確認ください。

- もし掲載内容に誤りがありましたら、大変お手数ですがご指摘いただけると幸いです。

- 写真の無断転用はご遠慮ください。

【奈良】日本最古の神社で最強のパワースポット「大神神社(おおみわじんじゃ)」

【奈良】大美和の杜展望台からは奈良盆地が一望できる絶景スポット

【春日大社】奈良といえば春日大社!朱塗りの回廊はやっぱり美しいね!

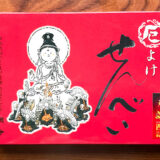

【奈良】日本最初の厄除け霊場・岡寺(龍蓋寺)のお土産に「厄よけせんべい」なるものがあるよ

【奈良】三ツ鳥居のある「桧原神社」ここは宮中の外で初めて天照大神が祀られた『元伊勢』の地

奈良のお土産はやっぱり吉野本葛?しかまろくんもかわいかった