スポンサーリンク

新元号「令和」発表記念あーんどお一日参り「金沢五社巡りツアー」(笑)

に続いてやってきたのは「椿原天満宮」!

この椿原天満宮は金沢五社の筆頭社格!なんだそうです。

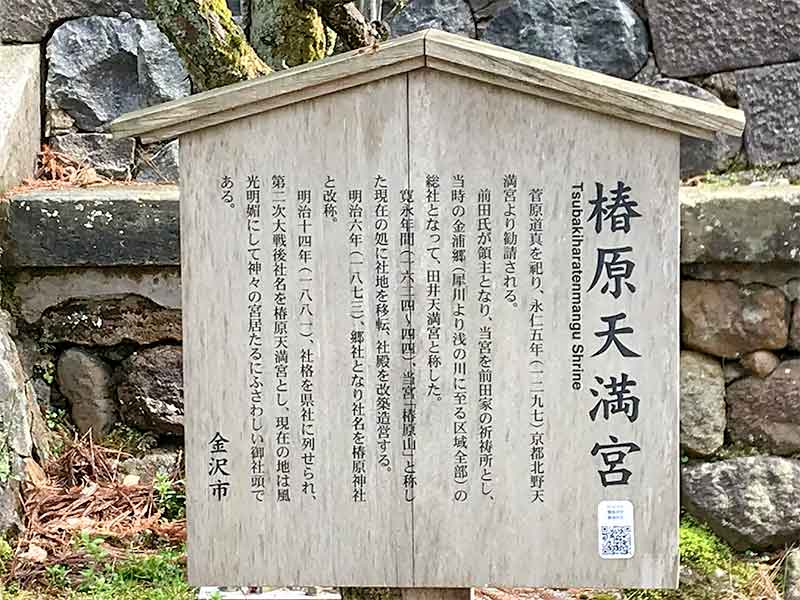

椿原天満宮は、永仁5年(1297年)に加賀国主富樫義親が京都北野天満宮より丹波屋敷と称する山崎に勧請したのが始まりらしいです。

鎌倉時代に創建されたということは、まぁまぁ新しめの神社ですね。

あ、「勧請」は神様の分霊を移すことです。

ここにも神様のお家のお社建てるから来てください的な。

神霊は無限にあるらしいからどんなに分霊しても大丈夫なんだそう。

たしかに、神霊が有限だったら日本全国に稲荷社、つくれないよねぇ。

観応年間(1350~1352年)に、一向一揆によって金浦郷田井村(犀川から浅野川に至る地域)に遷座されて、金浦郷の総鎮守産土神となり「田井天満宮」となります。

……?

ん?

加賀の一向一揆って、長享2年(1488年)頃から天正8年(1580年)なんだけど……

あれ、時代が合わないな。

まぁ伝承?みたいなことかな。

細かいことは置いとこう。

前田家が加賀国の藩主となって、

「ここは前田家の祈願所!」

「城郭の鎮守にする!」

という扱いになります。

(天正年間)

そして、2代前田利長公のころに、城郭を拡張して、市街地の区画整理なんかも行い、その時に当時の田井天満宮を現在の椿原天満宮の場所に移した。

現在の椿原天満宮のある場所は、かつて一向一揆の大将だった洲崎兵庫の屯営地で「椿原山砦」と呼ばれていたそうです。

で、そこから「椿原天満宮」という名前に変わったんだそう。

う〜ん、歴史、ややこしい……

椿原天満宮は、金沢美術工芸大学へと続く天神坂の麓にあります。

今は、山川環状という環状道路ができたので、この天神坂を通る人や車は減りましたが、それまでは結構車通りも多かった。

もんの凄い急な坂道ですけどね。

この坂道を登るときに対向車来たらちょっと泣きそうになる……

そんな 急な坂道に沿って建つ、椿原天満宮。

拝殿までの階段もなかなかえげつない。

けっこ遠いなぁ。

登りきった!と思ったら違いましたね。

中腹的な感じです。

左手には手水舎と、その奥に駐車場と宮司さんのお宅があります。

御朱印をもらいたい方は宮司さんのお宅へ。

祭事などでいないときもある。

はい、椿原天満宮の手水舎も龍神さまでした。

そして柄杓には梅の紋がありますね。

さすが金沢五社筆頭。

そして、狛犬チェックも欠かせなくなってきましたが、

なんと、ここ椿原天満宮も「逆さ狛犬」でしたぁ。

こちらは左側にいた吽形。

そして右側にいた阿形の狛犬。

足、跳ね上げてますね。

ついに到着、椿原天満宮の拝殿。

4月1日だったからか、まだ雪囲いされたまま。

まぁ数日前にも雪降ったばかりですしね。

境内には菅原道真さんの石像もありました。

ここ椿原天満宮のご祭神は

- 菅原道真

であります。

最近は『陰陽師』のイメージしかないのですが、なぜ道真さんかというと、利家公は常々、

「私は菅公(菅原道真)の子孫」

と言っていたそうで。

様々諸説ありますが、

- 道真公が筑紫にもうけた子を原田といい、その末裔が武者修行に出て、前田家の婿になったという説

- 道真公の子孫で、大宰府天満宮の社務所職をした家に前田家があったという説

- 菅廟の辺り、前田の地に住んでいた為、前田姓を名乗り、後に尾張へ移ったという説

- 道真公の子を原田党の元祖とし、そのうちの一人が尾張前田の庄に住んだので、前田姓を名乗るようになったという説

などなど言われておりますが、真偽のほどはおいといて、家紋にも「梅」を持ってくるあたり、並々ならず思い入れがあったのかなと。

金沢城を守る重要拠点あんど前田家の祈願所!となるとご祭神が菅原道真というのも納得ですね。

道真公の石像の横にあった梅模様。

おみくじを結んだり、絵馬をくくるのが「梅」になってるあたりさすがです。

あ!

ご祭神が道真公ですからね、当然ながら椿原天満宮のご利益は、

- 合格祈願

- 学業成就

- 五穀豊穣

- 雷除け

などですね。

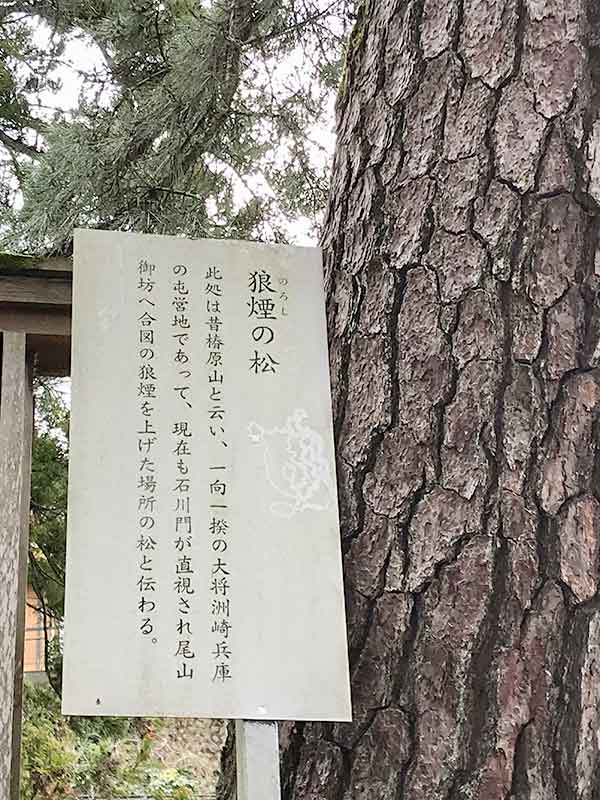

境内には「狼煙の松」というめちゃめちゃでっかい松の木があります。

尾山御坊へ合図の狼煙を上げた場所らしいです。

あ、椿原天満宮からちょうど真東に金沢城の石川門が見えるらしいのですが……

見えるの、か?

狼煙の松は大きすぎて写真に収まり切りませんでした!

椿原天満宮はその名の通り、たくさんの椿が咲き誇っていた場所でした。

なんですが、社殿を作ったりした際に伐採されてしまいまして。

「金沢21世紀椿」の生みの親・造園師の松井清造さんらの協力を得て、2009年までの30年間で100本もの椿を植樹したんだそう。

「椿魂碑」はそれを記念して建てられた石碑。

10月から3月にかけて何種類もの椿が花を咲かせるそう。

特に1月から3月が最盛期で見ごろらしいです。

手水舎と反対に伸びる参道を行ってみると、なにやら奥に鳥居が。

参道が苔むしてていい感じです。

いくつか連なった鳥居がありますね。

「がっぱ」は頭にできた湿疹のことだそうです。

湿疹を直してくれる神様ですね。

お礼参りには「おはぎ」を備えたそうです。

おいなりさんじゃないんだ。

金沢の方言に「がっぱ」ってあるんですけど、標準語にすると「一生懸命になる」とか「むきになる」みたいな意味ですかね。

途中、書家の寺岡玉水翁の遺筆を納めた筆塚もありました。

こちらの稲荷社は、稲荷社と月読社を合祀しているんだそうです。

なんか、可愛顔したおキツネさんでした。

手水舎の横の水道かな、についてた梅紋。

絵馬を吊るすのも「梅」でしたね。

探せば他にもありそうですねぇ。

椿原天満宮は天神坂の麓にあります。

金沢美大のすぐ近く。

兼六園からは歩いたら30分くらいかなぁ。

宇多須神社からも徒歩30分くらいでしょうねぇ。

バスだと、金大の大学病院前バス停から天神坂を下りるか、桜町か田井町のバス停から歩くかですね。

駐車場もあります。

ただ椿原天満宮の周囲の道は細くてくねくねしてます。

しかも生活道路なので交通量もまぁまぁあります。

運転に慣れてない方は、バスとかタクシーを使う方がいいかなと思います。

体力があるなら歩くという選択肢ももちろんあるよ。

自分は全部車で回ってるけどね(。・ ω<)ゞ

| 所在地 | 〒920-0925 石川県金沢市天神町1丁目1−13 |

|---|---|

| 定休日 | なし |

| 駐車場 | あり |

| アクセス |

大学病院前バス停下車徒歩約7分 桜町か田井町のバス停下車徒歩約6分 |

| 問合せ | 076-231-3827 |

| URL | http://www.ishikawa-jinjacho.or.jp/shrine/j0121/ |

御朱印は境内横の宮司さん宅へ。

宮司さんが不在の場合、御朱印をいただけないこともあります。

- 2019年4月に訪問した際の内容です。営業形態、営業時間や定休日が表記と異なる場合がありますので、ご利用の際は必ず事前にご確認ください。

- もし掲載内容に誤りがありましたら、大変お手数ですがご指摘いただけると幸いです。

- 写真の無断転用はご遠慮ください。

【金沢】ダンボールでできた可愛らしい三味線が兼六園の内橋亭にあった

「名古屋三大天神参り」で山田天満宮・上野天満宮・桜天神社と名古屋に祀られた3社の天神様を巡って合格祈願を願う

諸願成就の「弓弦羽神社」にお参りに行って来ました!

【金沢】ひがし茶屋街にあるセレクトショップ「東山ギャラリーエッジ」ではお洒落な作家の1点ものからお手頃なお土産まで揃っているよ

金沢城公園にいた「ひゃくまんさん」の花人形

【神社巡り】川越で是非訪れたい「川越八幡宮」は縁結びや足腰健康、厄割桃の厄除けなどいろんなご利益があるよ