スポンサーリンク

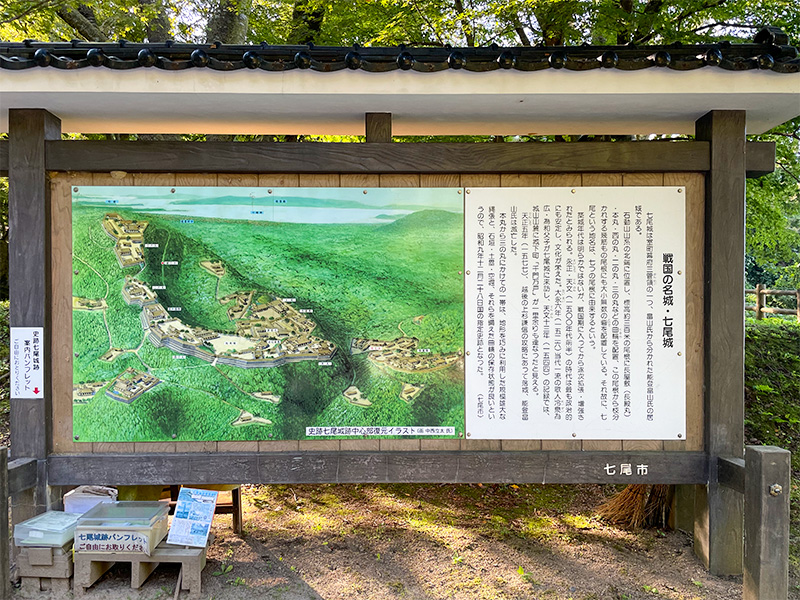

石川県能登半島にある「七尾城跡」。

能登守護・畠山氏の居城で、室町から戦国時代に築かれた国内でも屈指の規模を誇る山城。

日本100名城にも選ばれていて、5大山城の1つでもあります。

「七尾城の戦い」の舞台でもあり、城攻めの名手・上杉謙信が、攻め落とすまで約1年も苦戦するほど難攻不落のお城。

山一つ丸々お城にした巨大な山城で、麓には城下町が栄え、当時はかなりの栄華を誇っていたらしい。

残念ながら今は石垣や曲輪跡が残るのみですが、城跡をめぐるだけでもどれほど巨大な山城であったかがわかります。

「天宮」とまで呼ばれた本丸からの眺めはそれは素晴らしいですが、やはり本丸へ辿り着くまでの道程も大事でしょう。

いくつかの記事に分けて書いてしまったけど、これから七尾城攻めへ参るかたのため、おすすめ七尾城攻めルートをまとめておきます。

七尾城跡は、七尾城本丸駐車場から七尾城調度丸までの区間について、安全確認が取れたため開放されています

そのほかのエリアは能登半島地震の被害を受けており、危険なため立ち入り禁止となっています

詳しい状況は七尾市のホームページにてご確認ください(https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/nanaojoushi.html)

目次 開く

- 戦国の名城・七尾城

- 七尾城攻め・攻略ルート①:スタートは本丸駐車場

- 七尾城攻め・攻略ルート②:調度丸跡

- 七尾城攻め・攻略ルート③:旧大手道

- 七尾城攻め・攻略ルート④:樋の水(とよのみず)

- 七尾城攻め・攻略ルート⑤:安寧寺跡

- 七尾城攻め・攻略ルート⑥:三の丸跡

- 七尾城攻め・攻略ルート⑦:二の丸跡

- 七尾城攻め・攻略ルート⑧:九尺石

- 七尾城攻め・攻略ルート⑨:桜馬場跡

- 七尾城攻め・攻略ルート⑩:遊佐屋敷跡

- 七尾城攻め・攻略ルート:⑪ 本丸跡

- 七尾城攻め・攻略ルート⑫:本丸外枡形

- 七尾城攻め・攻略ルート⑬:野面積み五段石垣

- 七尾城本丸跡のみでも見応えはある

- 七尾城完全制覇コースもある

- 上杉謙信も攻略に苦戦した七尾城の戦い

- 七尾城跡へのアクセス

- 七尾城に関するおすすめ記事

- 能登半島のおすすめ観光スポット

七尾城は能登国の守護であった畠山氏が築いた山城。

築城時期は室町時代から戦国時代の、1400年代半ばごろ~1500年頃で、「七尾」という地名は、七尾城が築かれた松尾・竹尾・梅尾・菊尾・亀尾・虎尾・龍尾の七つの尾根に由来すると言われてます。

能登畠山氏は足利一門の有力家臣で、畠山基国が室町初頭に能登守護に任じられ、次男の満慶喜が能登国をもらい、能登畠山を創設。

その後、七尾城の戦いで上杉謙信に敗れるまでの169年間能登の地を治め、独自の能登畠山文化を繰り広げ、多くの文化人が京都から七尾に訪れたそうです。

天正5年(1577)に上杉謙信に敗れ、さらにその後、織田軍の前田利家が入城。利家は麓に困る山城を築き城の機能をそちらへと移した結果、七尾城は廃城となってしまったのです。

現在は建物は残っていないのですが、石垣や曲輪跡がほぼ当時のまま残っているという貴重な山城跡でもあるのです。

麓から尾根を登る登頂ルートもありますが、そちらはかなり体力と時間が必要かと。

でも山城の広大さは十分に堪能したいということで、七尾城おすすめ城攻めコースを行きますよ。

というわけで一気に車で「本丸駐車場」までコマを進めます。

「本丸駐車場」に七尾城跡パンフレットもあります。

では「本丸駐車場」からチップ道へ。

まずここでは左手を見上げます。

ここには「本丸」と「長屋敷」を分断する大きな堀切があります。

これ、戦に備えて人工的に掘ったんですよ。すごいですよね。

【七尾城跡おすすめ城攻めコースを往く:其の一】本丸駐車場〜調度丸跡〜旧大手道〜樋の水&蹴落川

【七尾城跡おすすめ城攻めコースを往く:其の一】本丸駐車場〜調度丸跡〜旧大手道〜樋の水&蹴落川

チップ道を進むと弓矢などの武具を整えていた「調度丸跡」にでます。

左手に五段の立派な石垣があり、その先が上杉謙信も絶賛した眺望を誇る七尾城本丸跡ですが、ここは眺めるのみにして「旧大手道」へとコマを進めます。

石段を折振り返ると、石段と石垣のコントラストが美しい。

遥なる昔、この景色を眺めながら石段を行く人々がたくさんいたんだなぁ。

石段を降りた先には僧兵が住んでいた「寺屋敷跡」があります。

平地が広がるだけですが、かつては三重塔もあったそうですよ。

旧大手道の途中にある「樋の水(とよのみず)」。

七尾城の水源で枯れたことがないらしい。

能登沖地震の後、水量が減ったそうですが。

「樋の水」付近は視界が開けたビュースポット。

この下を木落川(蹴落川)」が流れています。

「蹴落川」ってすごい名前ですよね。なんとここ、七尾城の戦いの際、攻め入った上杉軍が籠城で飢えや疫病に病んだ人たちを崖下に蹴り落したんです。

そして川の水は落とされた人々の血で赤く染まったという……

旧大手道をさらに進んだ先、「三の丸」の下あたりにあるのが「安寧寺跡」。

畠山氏の墓碑や七尾城攻防戦で滅んだ武士たちの慰霊碑などがあります。

「七尾城まつり」では「安寧寺祭」という慰霊祭も七尾城址保存会によって行われています。

【能登七尾城跡おすすめ城攻めコースを往く:其の二】樋の水〜安寧寺跡〜三の丸跡

【能登七尾城跡おすすめ城攻めコースを往く:其の二】樋の水〜安寧寺跡〜三の丸跡

「安寧寺跡」を過ぎたらいよいよ城攻めも本格化。

次なるは「三の丸跡」へとコマを進めます。

「三の丸跡」へと登る階段がなかなかに急です。ちょっときつい。

階段を登り切った先が「三の丸跡」。

広大な平野が広がっています。

七尾城の曲輪の中でも最大規模を誇り、南北110m、東西25mという広さ。

「三の丸跡」では、まず右へ進み谷を覗き込みましょう。

三の丸と二の丸を隔てる谷間・大堀切があります。この堀切も人工的に分断してるんですよ。

ちなみに平時は、吊り橋で繋いで、有事の際は橋を切り落としたらしい。

写真はちょうど二の丸と三の丸の間の堀切の下まで降りたとこです。

【七尾城跡おすすめ城攻めコースを往く:其の三】三の丸〜二の丸〜九尺石〜桜馬場跡〜遊佐屋敷跡

【七尾城跡おすすめ城攻めコースを往く:其の三】三の丸〜二の丸〜九尺石〜桜馬場跡〜遊佐屋敷跡

三の丸を降りて二の丸へと登る。

登ったり降ったりとなかなか大変な山城ですよ。

本丸に次ぐ第二の拠点の「二の丸」には城下を見下ろす櫓台もありました。

まぁ残念ながら今は木が生い茂りそこまで視界は良くはなかったけど。

「二の丸跡」から本丸へと石段を降りると、二段の石垣がありこの辺りには畠山氏の重臣・温井屋敷があったらしい。

温井屋敷跡の先に9尺(2m70cm)もある巨石「九尺石」があります。

ここには大手門があったとされていて、大谷川からこの谷を登ってくるのが新大手道だったらしい。

落石などもあり、新大手道の方は現在は立ち入り禁止のようでした。

さらに進んだ先が軍馬の調教を行なったという「桜馬場跡」。

桜馬場の北側下には七尾城跡でも最大規模の五段の石垣があります。

ここからは見えない。

桜馬場の石垣の隣には城主に次ぐ守護代・遊佐氏の屋敷跡があったとされる場所。

本丸のすぐ西側に接した場所にあるのでかなり重要な場所でもあるね。

いよいよ七尾城・本丸跡へとコマを進めます。

またここの石垣も立派で、雄大な景色だなぁ。

ついに本丸到達!

ここが、畠山氏が169年間眺め、上杉謙信が絶賛し、そしておそらく前田利家も見たであろう景色が眼下に広がっています。

絶景かな。

そして背後に広がるのが石動山。

あの尾根の向こうから上杉謙信軍がやってきたわけか。

本丸からの下りは外枡形を通って下りましょう。ここは九尺石の大手門から続く西側の防御のため外枡形構造となっています。

この先を降りると、桜馬場や遊佐屋敷跡の後ろの方に出ます。

桜馬場北側の五段の石垣を眺めながら、調度丸跡へと石段を降りましょう。

石段を降りたら最後にもう一度振り返ります。

いやぁなかなか勇壮な景色ですなぁ。

そして再びチップ道を行き、本丸駐車場へと戻り「七尾城攻めおすすめルート」攻略完了です。

結構上り下りありますが、所要時間は大体1時間ほどで行けましたよ。

もちろん歩きやすい服装と靴で行くのをオススメしますよ。

まぁ山歩きはちょっと……という方には無理に進めませんが、どうせ山城行くなら「二の丸」「三の丸」は攻めたいとこですが、ここ七尾城跡は結構な起伏があるので体力的に厳しい方はせめて「本丸跡」からの眺めだけでも堪能しましょう。

その際は「本丸駐車場→調度丸跡→遊佐屋敷跡→本丸」といったコースですかね。

【能登】上杉謙信も絶賛した「七尾城」の本丸跡から見る景色は絶景かな

【能登】上杉謙信も絶賛した「七尾城」の本丸跡から見る景色は絶景かな

ちなみに七尾城跡は麓から高屋敷、長坂を経て尾根を登り、攻め上がる完全制覇コースもあります。

さすがに麓から攻め上がるのは厳しかったので行ってはおりませんが、七尾城パンフレットによると所要時間は150分ほどだそうです。

【七尾城跡】日本100名城にして5大山城の1つ能登の「七尾城跡」を堪能する3つの散策コース

【七尾城跡】日本100名城にして5大山城の1つ能登の「七尾城跡」を堪能する3つの散策コース

まぁやはり七尾城といえば無視できない「七尾城の戦い」

あの軍神・上杉謙信ですら攻め落とすのに苦労したという難攻不落のお城こそが七尾城なのです

「七尾城の戦い」は、天正4年(1576)に起こった七尾城主・畠山氏と、越後の武将・上杉謙信による戰

上杉謙信は、対立していた武田信玄が亡くなったため能登へと勢力を広げようと、能登の要である七尾城攻めにでます

戦国最強の戦上手で、軍神、越後の龍とも呼ばれていた上杉謙信ですら七尾城を攻め落とすのに約1年を要します

じゃぁなんでそんな難攻不落の城が落ちたのかというと、畠山氏は七尾城に籠城したのだけど流石に籠城も続けば場内の環境は悪化

疫病も流行る

さらには家臣・遊佐続光の裏切りによって、七尾城は落ちてしまうのです

七尾城を攻め落とした上杉謙信は本丸からの眺望に感激し、「絵像に写し難き景勝」と絶賛

「霜は軍営に満ちて秋気清し」から始まる漢詩を詠んだそうです

上杉謙信はその後、織田信長や柴田勝家との「手取川の戦い」の後に亡くなります

上杉謙信亡き後は織田信長の家臣・前田利家が七尾城の城主になります

その後、前田利家は近くの小丸山城に移ったため、七尾城は廃城になってしまいます

さらにそれから前田利家は金沢城に移り、初代加賀藩主となったのです

| 名称 | 史跡 七尾城跡 |

|---|---|

| 所在地 | 〒926-0031 石川県七尾市古府町、古屋敷町、竹町入会地大塚14-1、2-4、15-2 |

| 駐車場 | あり |

| アクセス | JR七尾駅から循環バス「まりん号」東回り「古屋敷町」バス停下車、徒歩約40分 |

| TEL | 0767-53-8437(七尾市スポーツ・文化課) |

- 2021年9月に訪問した際の内容です。営業形態、営業時間や定休日が表記と異なる場合がありますので、ご利用の際は必ず事前にご確認ください。

- もし掲載内容に誤りがありましたら、大変お手数ですがご指摘いただけると幸いです。

- 写真の無断転用はご遠慮ください。

戦国屈指の山城、能登の七尾城跡おすすめ攻略ルートまとめ

【七尾城跡】日本100名城にして5大山城の1つ能登の「七尾城跡」を堪能する3つの散策コース

【七尾城跡おすすめ城攻めコースを往く:ラスト】本丸跡〜本丸外枡形〜野面積み五段石垣

【七尾城跡おすすめ城攻めコースを往く:其の一】本丸駐車場〜調度丸跡〜旧大手道〜樋の水&蹴落川

【能登七尾城跡おすすめ城攻めコースを往く:其の二】樋の水〜安寧寺跡〜三の丸跡

【七尾城跡おすすめ城攻めコースを往く:其の三】三の丸〜二の丸〜九尺石〜桜馬場跡〜遊佐屋敷跡

能登羽咋の古民家カフェ「神音-Kanon kaffee-」で味わう自家焙煎コーヒーと癒しの空間

【能登】聖域の岬(珠洲岬・金剛崎)の空中展望台スカイバード

【能登】揚げ浜式塩田の「塩の駅 輪島塩」では塩田体験ができるよ

加賀藩十村役「喜多家」探訪♪宝達志水町で江戸時代を感じる歴史旅へ

【能登】輪島の「朝市」行くなら早起きして行こう!歩き疲れたら「ゆずぐると」を食べて一休み♪

羽生結弦石川県応援企画ポスターを見に「道の駅高松 里山館」へ!美しい日本海の海と足湯も楽しめるよ