スポンサーリンク

石川県能登半島の付け根に位置する宝達志水町

塀で囲まれた広大な林というかもはや森の中に加賀藩の地方行政を支えた「十村役」を代々務めた名家・喜多家のお屋敷があります

門をくぐり邸内にお邪魔すると空気が一変

緑に囲まれた立派な庭園に、風格あるお屋敷はそこだけ時が止まったような、まるで江戸時代に迷い込んだかのよう

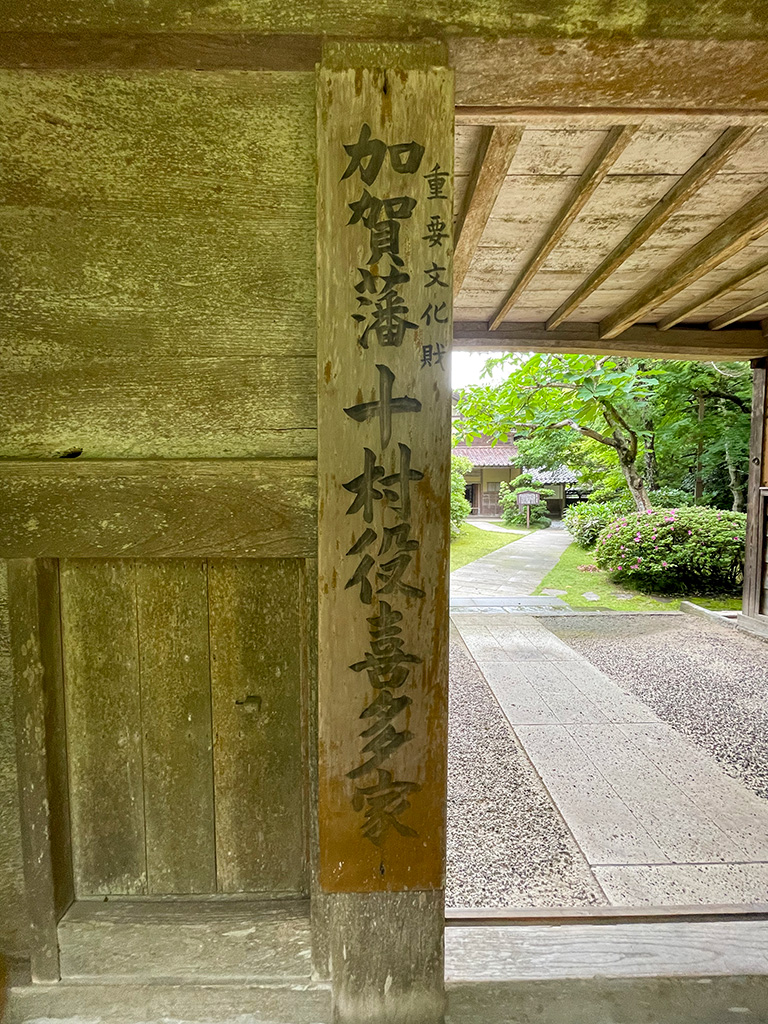

国指定重要文化財でもある「加賀藩十村役 喜多家」の見どころやアクセス情報&探訪記などまとめてみました

加賀藩十村役(かがはんとむらやく)とは

石川県・宝達志水町にある「加賀藩十村役 喜多家」

喜多家は“加賀藩十村役”を代々つとめた名家なのですが、“加賀藩十村役”というのは加賀藩独自の役職で、他藩でいうところの大庄屋に近い役職です

“加賀藩十村役”はその名の通り複数の村、約10の村を束ねて統治管理する役職で、庄屋や村役人のさらに上位に位置し、

- 年貢の徴収

- 水利や治安の管理

- 災害・飢饉の対応

などの地方行政を担い、また藩の命令を農民に伝えるだけでなく、農民の要望や困りごとを藩に届ける“橋渡し役”でもありました

なぜ十村役ができた?

そもそもなぜ加賀藩に”十村役”という独自のシステムができたのかというと、加賀藩の広大な領地を効率よく統治し、年貢徴収や農政を安定させるためですね

加賀藩は加賀・能登・越中の3国を合わせた約120万石の大藩で、領地は村の数にしておよそ800〜900村!

藩が直接すべての村を監督するのは現実的ではないよね

さらに懸念すべきは”一向一揆”

実は加賀は一向一揆で百姓が大名を追い出した歴史があり、“百姓の持ちたる国”と呼ばれていたんです

加賀をおさめた初代加賀藩主・前田利家は織田信長の命により一向一揆を鎮圧したのだけど、まぁ農民からの反発は強いよね

そこで年貢の取り立てなどを武士が行うよりも、藩と村の間に信頼できる中間役を置いた方が円滑に進む

さらに村々を細かく管理することで怪しい集まりや思想が広まらないよう目を光らせ、飢饉や年貢の不公平が反乱の火種とならないよう一律に年貢を取り立てるのではなく、十村役は米の備蓄や融通を管理して農民不満を和らげたりもしたのです

つまり加賀藩十村役は、単に年貢の取り立てを便利にするというだけでなく、再び一揆を起こさせず、治安・行政の安定を図るためにできた役職という感じですね

なので“加賀藩十村役”は誰でもなれたわけではなく、

- 広い土地と財力を持ち

- 人望が厚く

- 藩に忠誠を誓う家柄

という条件を満たすものが任命されました

加賀藩十村役を務めた「喜多家」は、宝達志水町北川尻にあり、北川尻周辺の村を取りまとめました

この喜多家、なんと源氏の流れをくむ新田義貞の家系!で、子孫が武士を捨て400年前にこの地に住みついたそうです

新田義貞といえば、1333年、鎌倉攻めで勝利し、鎌倉幕府を滅亡させたことで有名です

ただなんだかんだで南朝側で戦った新田義貞は、最初はともに協力して鎌倉幕府を倒した足利尊氏と対立することになり、足利尊氏率いる北朝と戦い、越前で戦死しました

義貞の没後、子孫や家臣の一部は北陸に土着し、農業や地域統治に携わるようになったとされ、喜多家もその流れを汲み、後に加賀藩の有力百姓・十村役となる基盤を築いたとされています

実際のとこは分かりませんが、家系図や古文書に新田氏とのつながりが記されているので、武家由来というのはかなり重要だったのではないでしょうか

ちなみに加賀藩十村役を務めた喜多家はさらに北前船も所有していて商いも手がけて大きくなったそう

なんと最大では2033村を治める十村役筆頭にもなりました

余談ですが、着丈の家紋は、源氏の流れも汲むことから「丸の中に一引き」を用いています

石川県・宝達志水町にある「加賀藩十村役・喜多家」は、なんと7,000坪を越す広大な敷地を持ち、茅葺の門(国重要文化財)を始め、当時の様子がそのまま残っている希少な建物です

- 敷地

- 表門

- 主屋

- 味噌倉

- 道具倉

などが国指定重要文化財に指定されている大変貴重な建物です

- シンボルである茅葺きの門(国重要文化財)

- 公用部分と私用部分が合わさった主屋(国重要文化財)

- 江戸時代の見事な工芸品や文化財が収蔵されている資料館

(前田利家より拝領したと伝えられている甲冑が展示されています)

は見逃せない「喜多家」の見どころですね

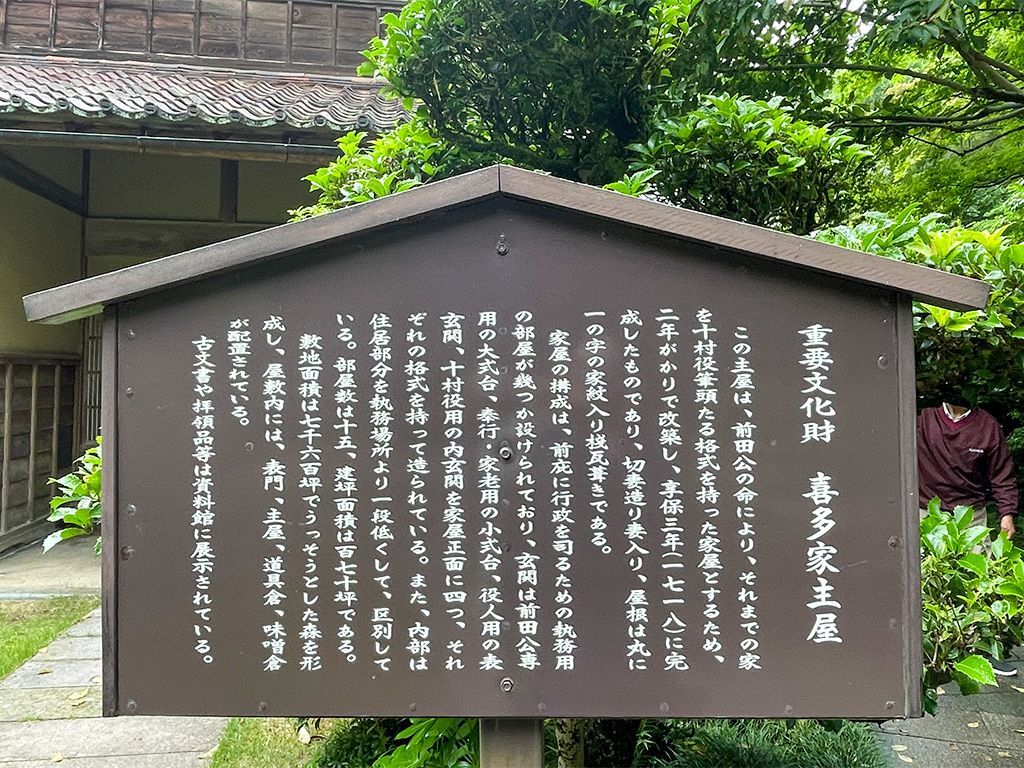

喜多家の屋敷は、江戸時代中期に建てられたお屋敷は、戸村役にふさわしい格調高いもので、村の行政を司る調詞所や溜まりの間、藩主を迎える際の藩主専用の玄関・大式台や御座の間(藩主の部屋)、湯殿(藩主専用のお風呂)も設けられています

また加賀藩からの公式文書や、農具、当時の生活用品にちょうど品など貴重な資料が展示されている資料館もあります

なお「加賀藩十村役・喜多家」は、平成17年に寄附を受け、宝達志水町で保存管理、公開を行っています

2010年公開の映画『武士の家計簿』ではロケ地としても使われました

「加賀藩十村役・喜多家」の所在地は、石川県羽咋郡宝達志水町

金沢駅からIRいしかわ鉄道・JR七尾線「免田駅」から徒歩約18分(片道570円)

JR七尾線「免田駅」からタクシーで約3分

金沢駅から約40分

のと里山海道「米出」ICから約2分

静かな里山の中にあります

広大な敷地を囲む塀の向かいに駐車場もあります

「加賀藩十村役・喜多家」へは公共交通機関でも行けますが、駅から結構歩くので車か駅からタクシーで行くのをオススメします

「加賀藩十村役・喜多家」の開館時間は夏季と冬季で変わります

- 開館時間:

- 3月~11月 9:00~16:45(※最終入館者は16:00まで)

- 12月~2月 9:00~15:45(※最終入館者は15:00まで)

- 休業日:火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始(12/29-1/3)

- 料金:一般 500円(団体20人以上 1名400円)、小中学生 200円(団体20人以上 1名100円)※未就学児無料

7000坪もの広大な敷地をほこる喜多家

ではいざ「加賀藩十村役・喜多家」へとお邪魔します

さすがは7,000坪の広大な敷地ですね、塀の端から端までが写真におさまりません

広い……

もうなんというかこの入り口の門を一歩入ると一気に現代から江戸時代へとタイムスリップしそうな雰囲気抜群です

外から隠すように建てられた主屋

「加賀藩十村役・喜多家」の敷地へと足を踏み入れると、もはや別世界

鬱蒼と生い茂る木々や苔、自然をいっぱいに感じる庭は空気が一変しますね

ちなみに入り口の門から喜多家の主屋へと向かう道はやや下り坂になっています

確かに塀の外から見ても木以外、建物などは一切見えませんでしたよね?

実は喜多家のお屋敷はすり鉢状の土地に建てられているのです

普通は門よりも建物の方が低いなんてことはないと思うのですが、だって見晴らしよくないもんねぇ

というのも、喜多家は十村役としての役割の他に、出城として使われるという目的があったんですね

そのため外部からは屋敷を見えにくくする必要があったため、すり鉢状に掘られた中にお屋敷が建てられたんです

まぁ加賀藩が百万石を有する大藩だったということもありますね

なにしろ外様大名の大藩ですから幕府からは常に強い警戒の目に晒されているわけですから、有事の際の防衛拠点が堂々とあってはどんな因縁をつけられるかわかったもんじゃない

なので窪地にこっそりと建てたわけです

なかなか大変ですね

茅葺の門(重要文化財)

入り口の門からしばらく歩くと茅葺の重厚な表門が現れます

表門の手前にある受付で入館料を払います

喜多家は新田義貞の子孫とはいえ、身分としては武士ではなく加賀藩十村役というまぁ大庄屋

江戸時代では武家でなければ門を持つことは許されないのですが、お殿様から貰い受けたということで、喜多家には

茅葺き屋根の立派な門があります!

ご当主自らガイドを務めます

「加賀藩十村役・喜多家」では、なんとご当主自らご案内してくれます

※喜多家ではまずご当主のガイドに沿って見学します

お殿様から拝領した立派な茅葺の門をくぐると、代々加賀藩十村役をつとめ、2,300石あまりを有したという喜多家の主屋が目の前に

主屋は切妻造り妻入りで、屋根には丸に一の字の家紋入り棧瓦葺き

身分ごとに入口が異なる4つの玄関

ちょっと写真だと分かりにくいですが、奥から手前に変えて段々と後ろに引っ込んでるのがわかりますかね

実は喜多家の主屋には玄関が4つもあるんです!

え?4つ?玄関が?

4つも玄関いらんやろって思うでしょ

実は、身分によって入る場所が違うんです!

中に入るだけなんやから一緒でもええやんけと思いますが、そこは身分社会の江戸時代

なんと玄関から身分ごとにきっちり区別します

奥から、

- お殿様専用

- 家老身分の武士用

- 普通の武士用

- 平民・百姓用

身分によって使う玄関が違うだけでなく、身分が下がるにつれ、玄関も後ろへと下げられて造られてるんですね

いやぁなっかなかの階級社会!

向かって一番右端の玄関が平民百姓用の玄関です

喜多家主屋はこちらからお邪魔します

横の入り口に柵がしてあるところがお武家さん用の玄関ですね

こちらがお武家さん用の入り口

奥に御用の提灯があるのがそれっぽいですね

土間部分が広い

仕事でやってくるお役人の武士が来る時に使う玄関ですね

まぁ実際はこんな大開放!してたというよりは右側に開けられているでっかいとは閉めたままで、そこについてる小さな扉から出入りしていたのではないかな

屋敷内から見た武士用の玄関です

なんと小式台もあります!

こちらは武士は武士でも家老などの上級武士専用の玄関です

お武家さんも階級社会ですからねぇ

にしても玄関くらいひとまとめてよくない?

屋敷の中から見た小式台

意外とこじんまりしてるんですよね

そしてこちらが大式台!

藩主、前田のお殿様のためだけの玄関です!

屋敷内から見た大式台

めっちゃ広いし、明らかに他と作りが違いますね

さすがお殿様のためだけの玄関……

すごーくゆったりとしたスペースで入り口も広々ですよね

何故か

お殿様、歩いては来ないです

そう駕籠に乗ってやってくるんですよ

なのでカゴがそのまま入る広さになってるんです

そして足を土につけることなく、そのまま部屋に上がれるようになってるんです

殿様、やべーですね

ちなみにこのお殿様専用玄関・大式台、なんと使われたのはたったの2回!

「加賀藩十村役・喜多家」は、嘉永6(1853)年に能登を巡見した13代藩主前田斉泰の御本陣をつとめましたのでその際に使われたということですね

いつ来るかわからない、来ないかもしれない、でも来るかもしれないお殿様のためだけに作られた玄関

たった2回とはいえ使われてよかった、のかな?

ちなみに同じく宝達志水町にある「加賀藩十村役・岡部家」もお殿様の御本陣を務めました

行きは「喜多家」、帰りは「岡部家」にお泊まりになったそうです

能登・宝達志水町で歴史探訪♪「十村役」ってなに?加賀藩十村役・岡部家邸宅で江戸時代にタイムスリップ!

能登・宝達志水町で歴史探訪♪「十村役」ってなに?加賀藩十村役・岡部家邸宅で江戸時代にタイムスリップ!

溜まりの間

まず現御当主についてお話を聞く際に最初に訪れた

ここで村の寄り合いを開いて色々な決め事をしていた場所です

この溜まりの間は平民用のスペースです

この向こうは武士が使う部屋なんです

実は家の中もガッツリ平民用と武士用で別れてるんですよ

ちょっとわかりにくいかもしれませんが写真の左下をご覧いただくと、隣の部屋との間に段差がありますね

そう、お武家さんの使うエリアは一段高くなっているのですよ

いやぁ階級社会すげーな……

家の中にもお武家さん用スペースと平民用スペースで別れている

そして基本この間を両者が行き来することはないらしい

自分の家なのに自分たちが使えない場所があるってどんな感じなんですかね

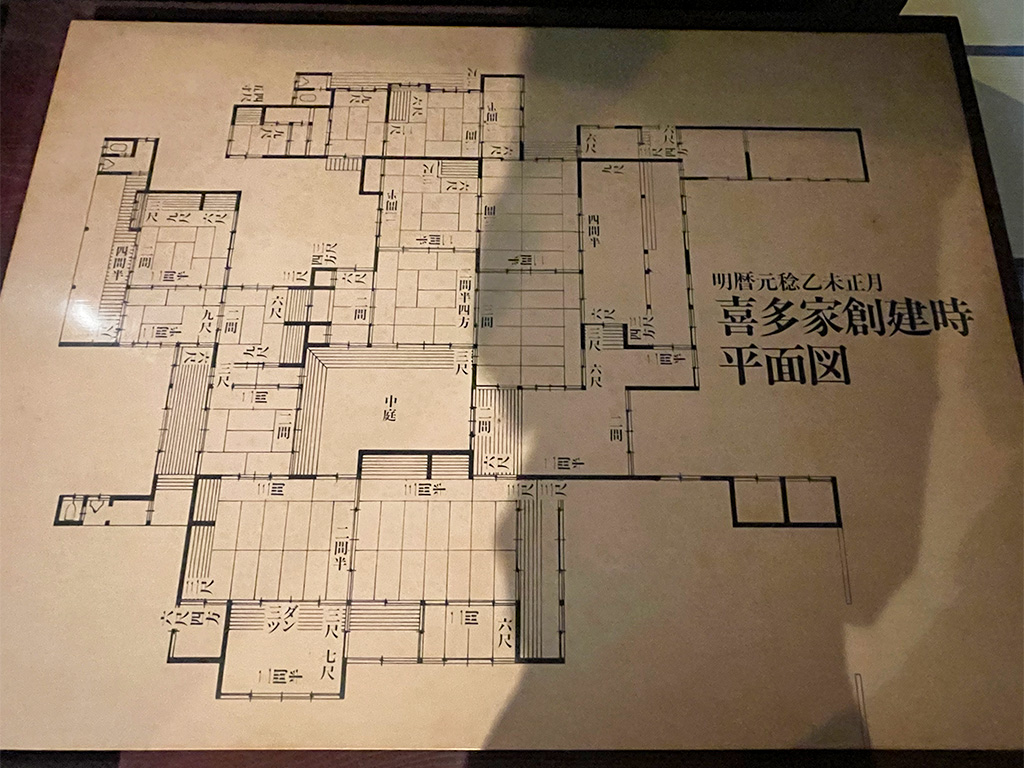

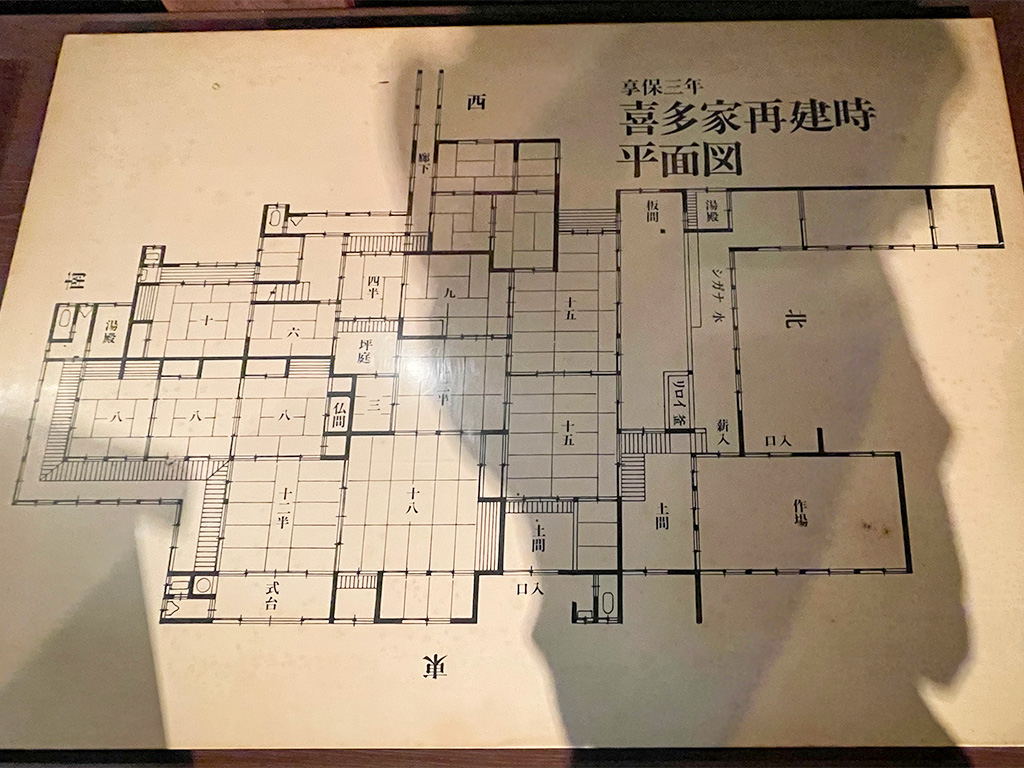

溜まりの間にある喜多家平面図

影が入ってしまいましたが、時代ごとの変遷を見るのも面白いですよ

調詞所と格子戸

こちらは広間と奥にあるのは「調詞所」と呼ばれるスペース

村の行政を行う場所で、今で言う役場の窓口みたいな?

米の収穫状況だったり色々と村の者から聞き取りしたりする場所です

窓にはめられている格子戸の桟は三角に近い台形をしていて、家の中の武士からは外にいる者はよく見えるけど、外からは中が見えにくいという作りになっています

基本、百姓・町人は武士の顔を直に見てはいけなかったので、こんな作りになってるんですね

謁見の間

その名の通り、お殿様が謁見するためのお部屋ですね

お殿様専用玄関・大式台の真正面にあります

「大式台」から「謁見の間」の間にある式台の間と呼ばれる場所は、畳の敷き方がちょっと変わってます

真ん中の畳がまっすぐ一本道のように敷かれてますよね

これ、お殿様が大式台から謁見の間まで畳のヘリを踏まなくてもいいようにこのように敷いてあるそうです

謁見の間の壁は他の部屋と違い紅殻色が使われてます

これもお殿様の身分の高さを表すためのものですねー

ちなみにここに飾られている屏風、飼い猫が粗相をしてしまったらしいですよ

50年ほど前までは実際に住んでいらしたそうなので

まぁ猫にしてみれば貴重なものかどうかなんて関係ないですもんねぇ

ただ、うん、猫のいるとこに屏風を置いちゃいかんな

御次の間

謁見の間の隣の御次の間

ここには江戸時代の道具類などが展示されています

御座の間

さらに奥にある「御座の間」

お殿様がお休みになるお部屋ですね

御座の間の前には庭園が広がっています

武者かくしの間

お殿様がお休みになる「御座の間」のすぐ後ろには

「武者隠しの間」があります

ここではお殿様を守る武士が3人寝ずに控える部屋

3畳しかないので3人いるとなかなか窮屈そうではありますが

障子を開けてすぐ逃げれるような工夫があります

武者隠しの間は御座の間のすぐ真裏にあり、この壁、かつてはどんでん返しになっていて、何かあった際はお殿様がすぐ逃げ出せるようになってるんです

ただ、どんでん返し、なぜか埋めちゃったらしくて残念ながら今はもうひっくり返りません

そして床から天井まで入っているひび割れは能登半島地震で亀裂が入ったそうです

何箇所か亀裂が入っているのですが、修復は難しいらしいです

湯殿と御手水

お殿様専用の湯殿と御手水もあります

釘隠し

鶴やウサギの釘隠し

お屋敷を建てる際にどうしても見えてしまう釘はこのような飾りをつけて隠していたんですね

釘がそのまま見えてると見た目によろしくないということでしょう

囲炉裏と台所

囲炉裏とお台所

家人の住居スペースですね

今でもたまに囲炉裏に火を入れるらしいですよ

保全のためにも必要ですしね

喜多家は平家づくり

これまで見てきた武士のスペースと百姓平民のスペース、見比べるとわかりますが平民用スペースには天井がないんですよね

なぜか

天井を作るとその上にスペースを、部屋を作ることができます

平民や百姓たちが武士に隠れてそこで何か良からぬ企てでもしているのではないか?とかいう嫌疑をかけられないためでもあります

なんせ一向一揆の土地ですから

またここ喜多家は、加賀藩十村役とはいえ個人の家ですが、加賀藩の武士の仕事場としても使われていた

武士は常駐ではなくて通いできているので、不定期でやってくる

突然、武士がやってきた際に平民の身分のものが2階にいたら武士の頭の上に立つことになる

それは徹底した階級社会の江戸時代においては許されないので、余裕で2階どころか3階まで作れそうやん!という大きなお屋敷にもかかわらず平家なのです

喜多家・住居スペース

「加賀藩十村役・喜多家」、現在は宝達志水町が保存管理をしておりますが、そもそもは個人のお家でしたので、喜多家の家族が住んでいた部屋も建物の後ろの方にあります

こちらの方までは特に御当主のガイドはなく、ガイドツアーが終わりましたら自由にご見学くださいという感じです

普通に家族で住んでいたんだろうなという雰囲気が感じられるお部屋が奥に続いていて、そこに展示されているものもかなり興味深いのでぜひこちらも見ていかれるといいと思いますよ

この干支のお着物がかわいかったな〜

あとこの廊下が実にいい!

写真ではわかりにくいですがガラスがちょっと波打っていて味わいがあるのですよ

他にもめっちゃくちゃ見所がいっぱいあるのですが全部を書くととんでもない長さになるし、やはり直接見て感じて欲しい建物でもあるのでここまでにしておきます

同じ敷地内には蔵を改装した資料館もあります

第1展示室には「喜多家の歴史」にまつわる資料が、

第2・3展示室には「喜多家の収蔵品」が展示されています

これまたねー、前田家ゆかりの甲冑とか、源平合戦図屏風とか気になる展示品が大量にあります

「加賀藩十村役・喜多家」は、これでもかというくら江戸時代の階級社会を反映した造りになっていて興味深く楽しめる場所です

資料館もあり江戸時代の生活や暮らしぶりが実感とともに想像でき、歴史付きはもちろん、江戸文化やゆったりとした自然や街歩きが好きな方にもおすすめです

近くには千里浜ドライブウェイもあるので、ドライブも楽しみながら歴史旅に訪れてみませんか

| 名称 | 加賀藩十村役 喜多家(国指定重要文化財) |

| 所在地 | 〒929-1332 石川県羽咋郡宝達志水町北川尻ラ1-1 |

| 開館時間 | [3月~11月]9:00~16:45(※最終入館者は16:00まで) [12月~2月]9:00~15:45(※最終入館者は15:00まで) |

| 休館日 | 火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始(12/29~1/3) |

| 入館料 | 一般 500円(団体20人以上 1名400円) 小中学生 200円(団体20人以上 1名100円) ※未就学児無料 |

| 駐車場 | あり |

| アクセス(公共) | JR七尾線「免田駅」から徒歩約18分 |

| アクセス(車) | 金沢駅から約40分 のと里山海道「米出」ICから約2分 |

| TEL | 0767-28-5180(宝達志水町埋蔵文化財センター) |

| URL | https://www.hodatsushimizu.jp/kanko/kanko/3/4/architecture/1398.html |

- 2025年6月に訪問した際の内容です。営業形態、営業時間や定休日が表記と異なる場合がありますので、ご利用の際は必ず事前にご確認ください。

- もし掲載内容に誤りがありましたら、大変お手数ですがご指摘いただけると幸いです。

- 写真の無断転用はご遠慮ください。

羽生結弦石川県応援企画ポスターを見に「道の駅高松 里山館」へ!美しい日本海の海と足湯も楽しめるよ

志賀町の「アクアパーク シ・オン」で会える羽生結弦選手の石川県応援企画ポスター

穴水町さわやか交流館プルートには羽生結弦選手の石川県応援企画ポスターと2025年度版震災機構のポスターも見れます♪

「タイ・タラ・ブリは往生の妨げになる」という言葉があるのですが、もちろん魚じゃないですよ

【能登】輪島朝市通りの近くの「重蔵神社」で境内末社7社巡り!

【能登】聖域の岬(珠洲岬・金剛崎)の空中展望台スカイバード